【採用担当者必見】新卒採用が難しい「理由」と「対策」

- 「新卒採用が思うようにいかなかった」

- 「新卒の母集団形成がうまくいかない」

そんな感覚をお持ちの採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、「なぜ」新卒採用が難しいのか、そしてこれからどう「対策」していったら良いか、について徹底解説していきます。

▼ この記事をまとめると・・・

- 8割超の企業は「24卒採用が難しかった」と回答

- 新卒採用は内的要因の工夫で改善が可能

- 新卒採用の成功のために「20代通年採用」や採用動画の導入を検討すべき!

24新卒の採用実態

24卒の採用は難しかったと言われますが、実際はどうだったのでしょうか。企業が抱いている実感や、新卒採用市場の状況分析から詳しくひも解いていきます。

1.8割超の企業は「24卒採用が難しかった」と回答

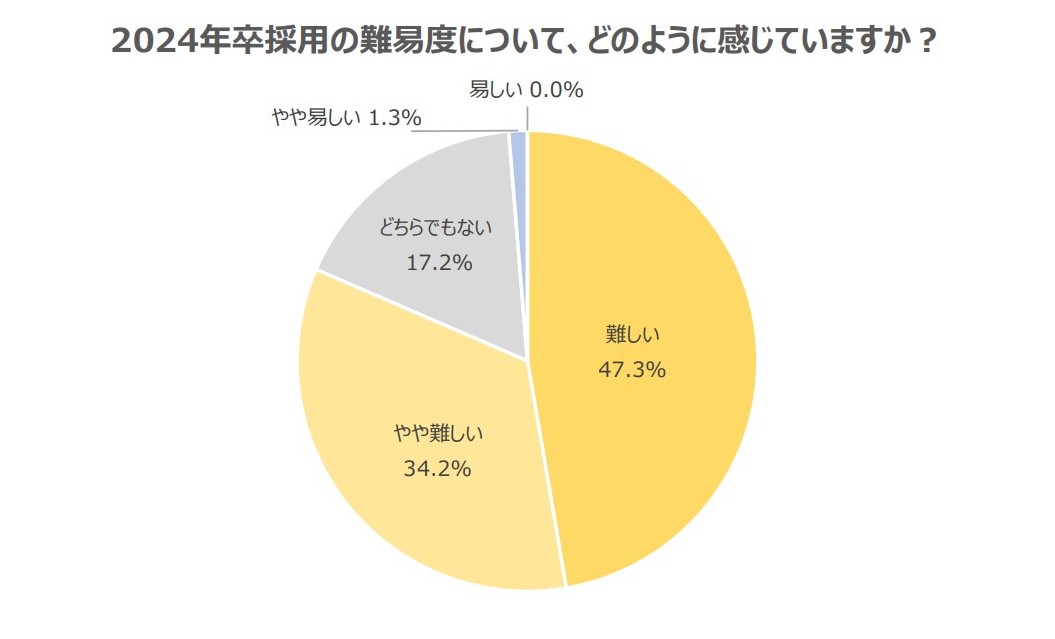

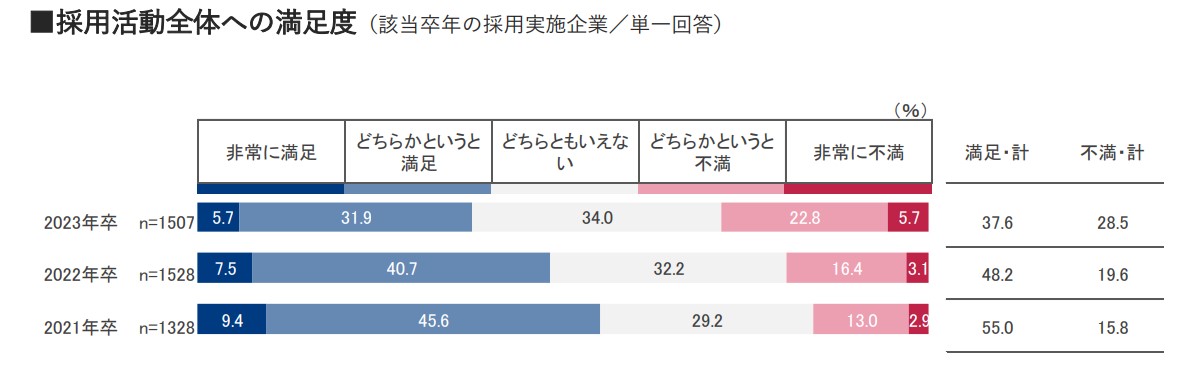

このグラフは、学生や企業の就職及び採用活動の実態調査を行う学情が、24卒採用を行った企業に対して行ったアンケートの結果です。

「24卒採用の難易度について、どのように感じていますか?」という質問に対し、8割を超える企業が「難しい」と回答しています。

具体的には

- ・「プレエントリー数も、選考参加者数も、前年より大きく減っている」

- ・「昨年と同じ時期に、採用広報を開始したら、母集団が昨年の半数にも満たない。早期化を実感している」

- ・「3月の広報解禁時には、企業探しを終えている学生が多く、母集団形成ができていない」

- ・「既に複数の内々定を持っている学生が多く、内々定を出しても承諾に至らない」

など、売り手市場や早期化を指摘する声が上がりました。

2.近年の採用難化傾向

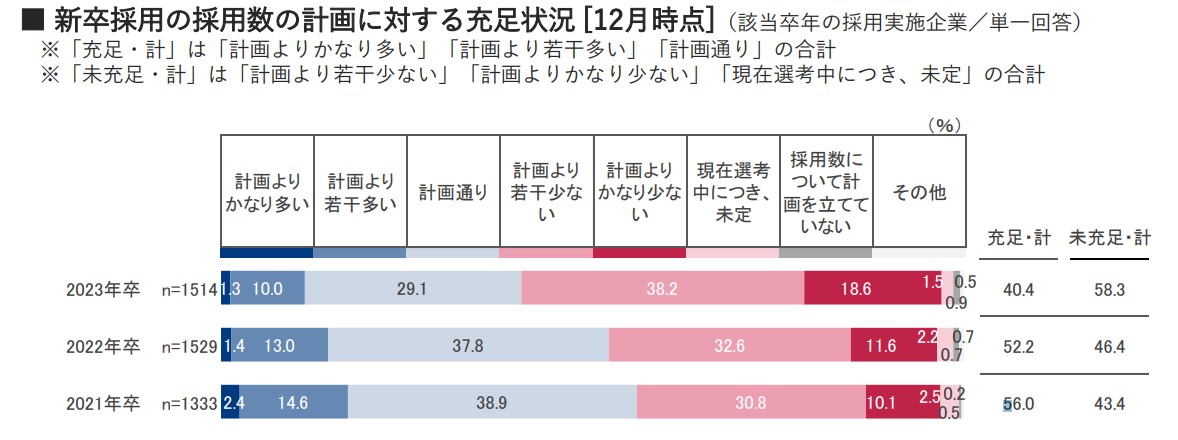

こうした採用活動の難化は、年々加速しています。

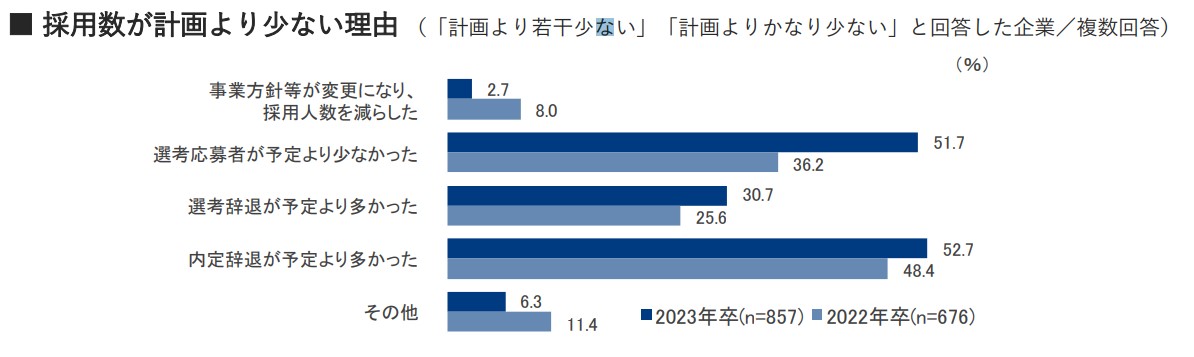

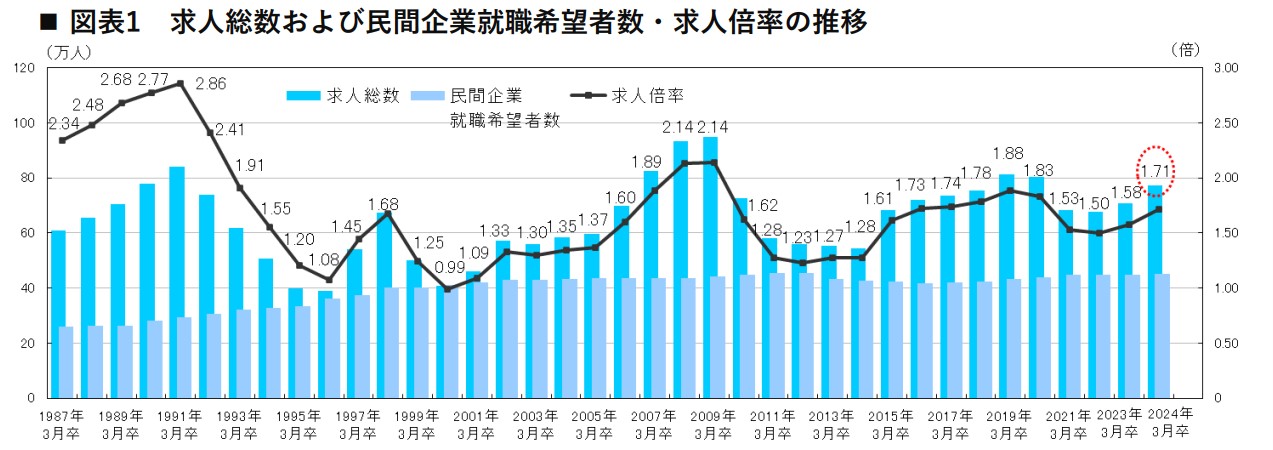

就職みらい研究所の調査によると、企業の実際の採用数が計画を下回り、結果、採用活動全体への満足度が低下する傾向が近年続いています。

採用数が計画を下回る理由としては、「内定辞退者が予定より多かった」が最も多く、前年度比では「選考応募者が予定より少なかった」が最も増加しました。

3.内定受諾率が低い

企業の実感や、採用に関する調査から、「内定受諾率の低さ」が24卒採用における大きな特徴であると読み取れます。

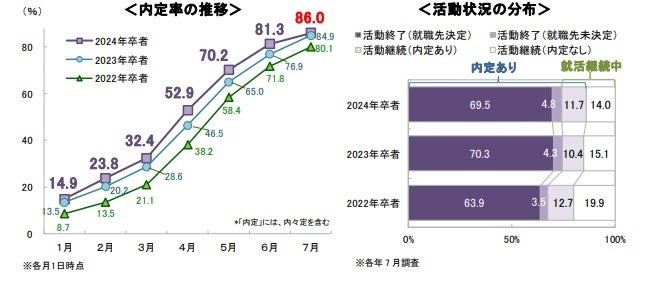

これは、そもそも売り手市場であることと、学生の内定率の高さが最たる要因です。

リクルートの調べによると、2024年の有効求人倍率は1.71であり、コロナ前の売り手傾向に戻りつつあるのです。

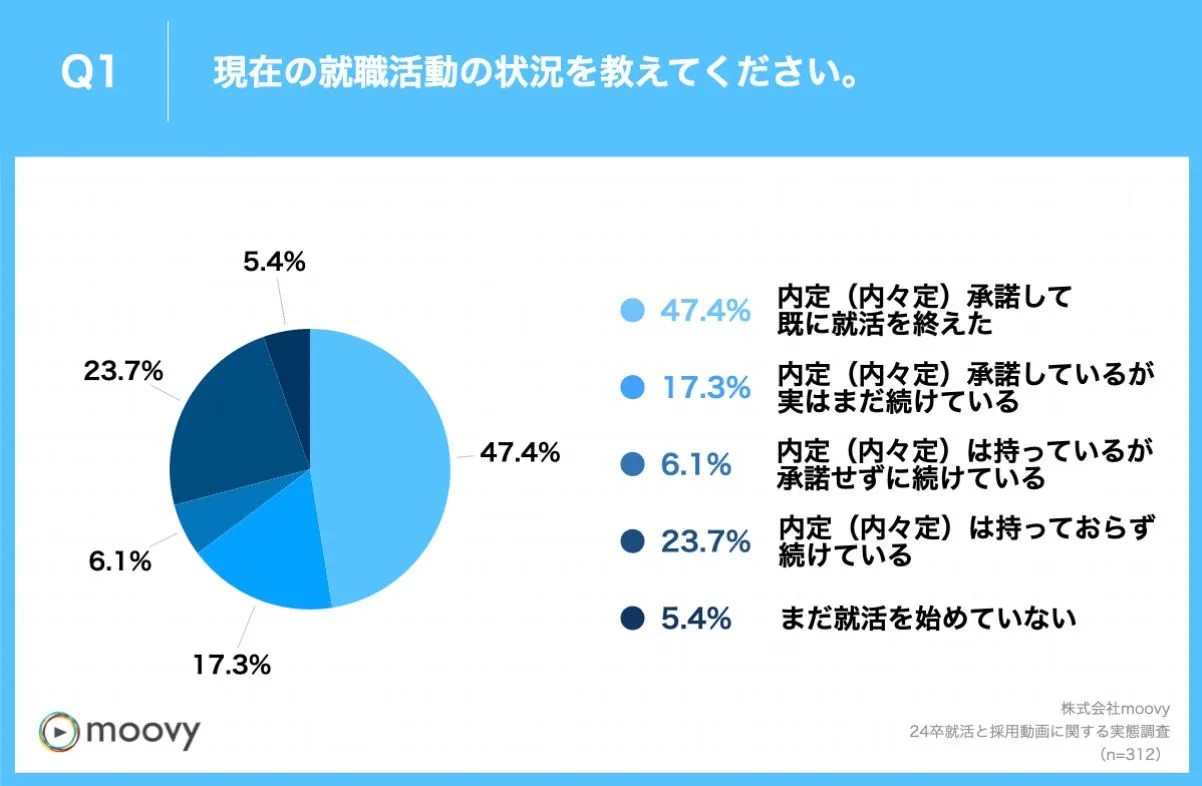

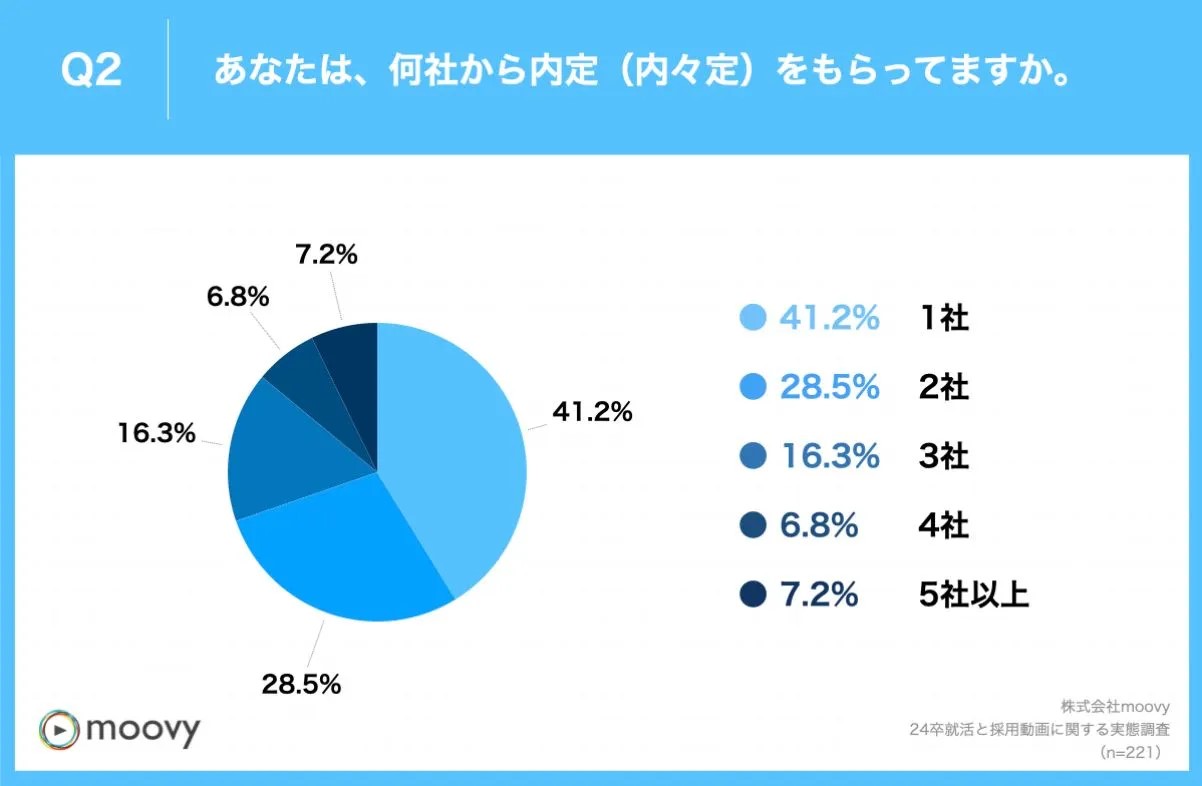

また、moovyの調査からは、約7割の学生が内定を持っており、そのうち約6割の学生が複数の企業から内定をもらっていることが分かります。

プレスリリースからも、近年の傾向として全体的な内定率が向上していることが読み取れます。

新卒採用が難しい「理由」

ここまで、新卒の採用状況に関して、あらゆる調査を根拠に解説をしてきました。

ここで、「そもそも売り手市場であること」や「内定受諾率が低くなってきていること」は、「そういう時代」なのであって、一企業にはどうすることもできない。

そう考える方もいるでしょう。それは仰る通りです。

しかし、企業が「新卒採用が難しい」と感じるのには、外的要因だけでなく、内的要因も深く関係しているのです。

外的要因は変えられませんが、内的要因は企業の工夫次第でいかようにも改善することができます。本章で内的要因を挙げ、次章でその対策・方法について解説します。

- 理由1.「ヒト」「カネ」の不足

- 理由2.知名度の低さ

- 理由3.採用ノウハウの不足

理由1.「ヒト」「カネ」の不足

採用活動に必要不可欠なのが、「ヒト」と「カネ」です。採用は会社の未来を創ることに直結するわけですから、人的にも金銭的にも重点を置きたいところです。

しかし、ほとんどの企業で深刻な人手不足が起きており、本業で人もお金も手いっぱいとなり、採用活動にリソースが割けない、というのが大きな問題です。

大手企業であれば、採用の部署を作って対応することも可能ですが、規模が大きくない企業であれば尚のこと、限られた資源を効率的に運用していく必要があります。

理由2.知名度の低さ

企業の知名度は、就職活動において重要なファクターです。なぜなら、採用においてはまず、より多くの母数を確保する必要があるからです。

母数を確保できなければ、企業側は自社に合った人材を選ぶことが難しくなります。まずは就活生に企業を知ってもらうこと、が大切なのです。

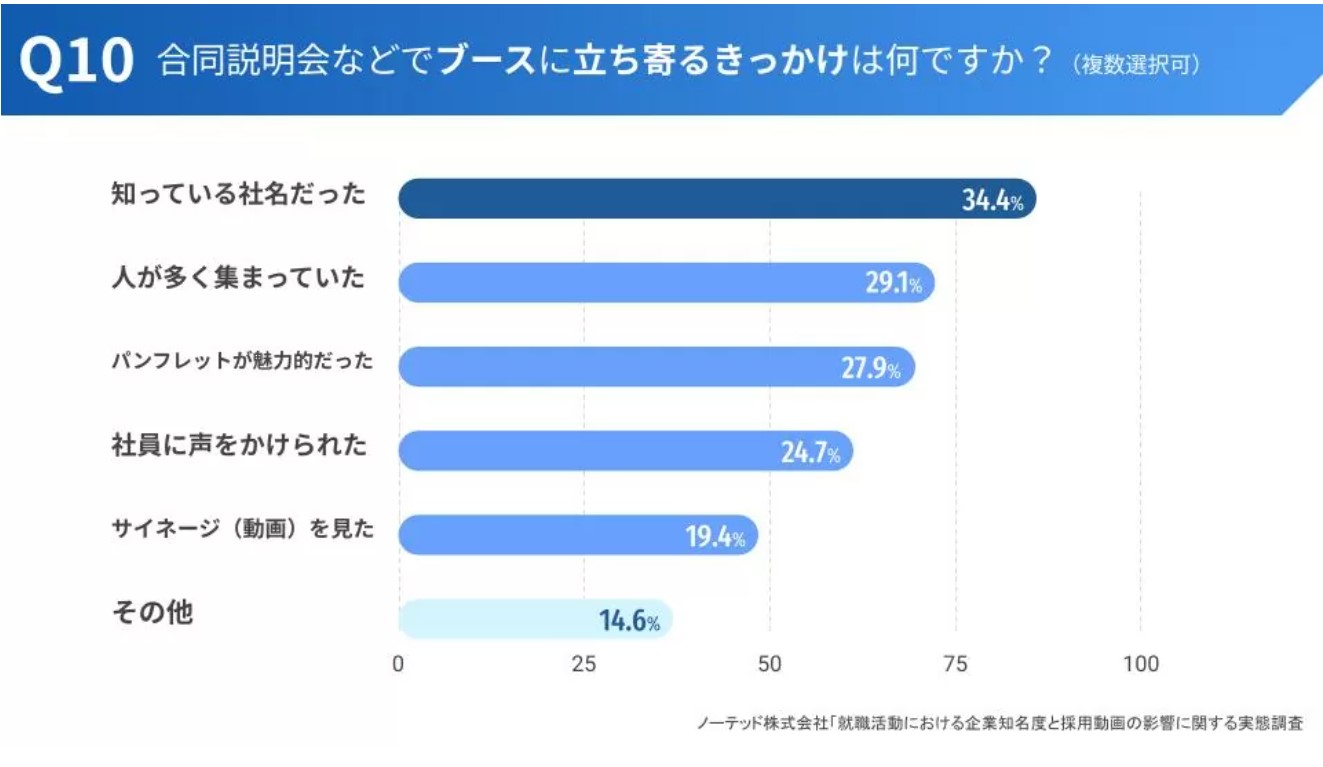

実際、ノーテッド株式会社が行った「合同説明会などでブースに立ち寄るきっかけは何か」を問うアンケートで、「知っている社名だったから」という回答が34.4%と最も大きい数値となっています。

就活生に「この会社聞いたことある」と思ってもらうための工夫が、採用活動に大きなアドバンテージをもたらしてくれます。

理由3.採用ノウハウの不足

コロナ渦において、企業の採用活動は、主に対面からオンラインへと移り変わりました。

しかし、コロナが徐々に明けて対面のイベントが解禁となっても、ノウハウが引き継がれていないために、就活生に効果的なアプローチができていないと悩んでいる企業もあります。

学情の調査でも、

- 「コロナ禍でリアル開催イベントの出展を見合わせていたのでノウハウがなく、いざリアルの場で母集団形成をしようと思っても効果的にアピールできていない」

- 「ここ数年オンライン選考が大半だったので、リアル面接で学生をグリップするスキルが低下している」

との声があがっています。

イベントに限らず、近年、採用動画やSNS、VR(バーチャル)ツアーなど、幅広いツールが使われ多種多様な活動が行われています。

こうした採用の多角化の時代に遅れることなく、キャッチアップしていくことも、効果的な採用活動を行うためには必要です。

今後の新卒採用に向けた対策

では、これら内的要因を解決するには、どんな対策をしていけばよいのでしょうか。

本章で、今後の採用活動をより効果的に行うための具体的な対策について解説していきます。

- 対策1.採用業務の効率化

- 対策2.「手広く」「攻める」採用姿勢

- 対策3.「20代通年採用」の導入

- 対策4.採用動画作成

今回ご紹介する対策以外にも、採用活動をするにあたってまずは採用すべき人材を定義し、採用活動のスケジュールを立てるなどの採用計画を作る必要があります。

採用計画の詳しい作り方はこちらの記事で解説しています。おすすめの採用手法12選も紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

合わせて読みたい:【採用担当者必見】採用計画の作り方|採用チャネル12選もご紹介

対策1.採用業務の効率化

「ヒト」や「カネ」などの資源が限られた中で、効果的な採用活動を行うためには、採用業務を効率化させることは必須です。

効率化のアプローチは、内からの改革、外からの支援、それぞれ考えるべきです。

社内からの改革としては、「採用フローの見直し」が挙げられます。既存の工程が本当に必要なのか、省くことができる部分はないのか、再度考えてみるといいでしょう。

シンプルにすることで、コストカットが見込めるだけでなく、担当者が変わってからもスムーズに移行ができ、あらゆる面で無駄を省くことができます。

外部からの支援としては、「採用管理システムの導入」や「採用アウトソーシングの利用」が挙げられます。

採用管理システムを導入し、採用業務を自動で可視化することで、あらゆる情報をweb上で逐次確認できます。また、応募者とのコミュニケーションも綿密にとれ、蓄積された情報を分析することもできます。

採用業務における定型業務をアウトソーシングすることで、採用担当者はより核となる業務にフォーカスすることができます。

対策2.「手広く」「攻める」採用姿勢

近年、コロナやネット技術やSNSの発展に伴い、採用業務が非常に多様化してきています。

また、「売り手市場」である今、ただ待っているだけでは、応募者を集めることは難しいです。ここでは、重要な採用手法を4つ紹介します。

- ①企業HPへのアクセス数向上

- ②合同説明会の積極開催

- ③SNSの活用

- ④インターンの実施

①企業HPへのアクセス数向上

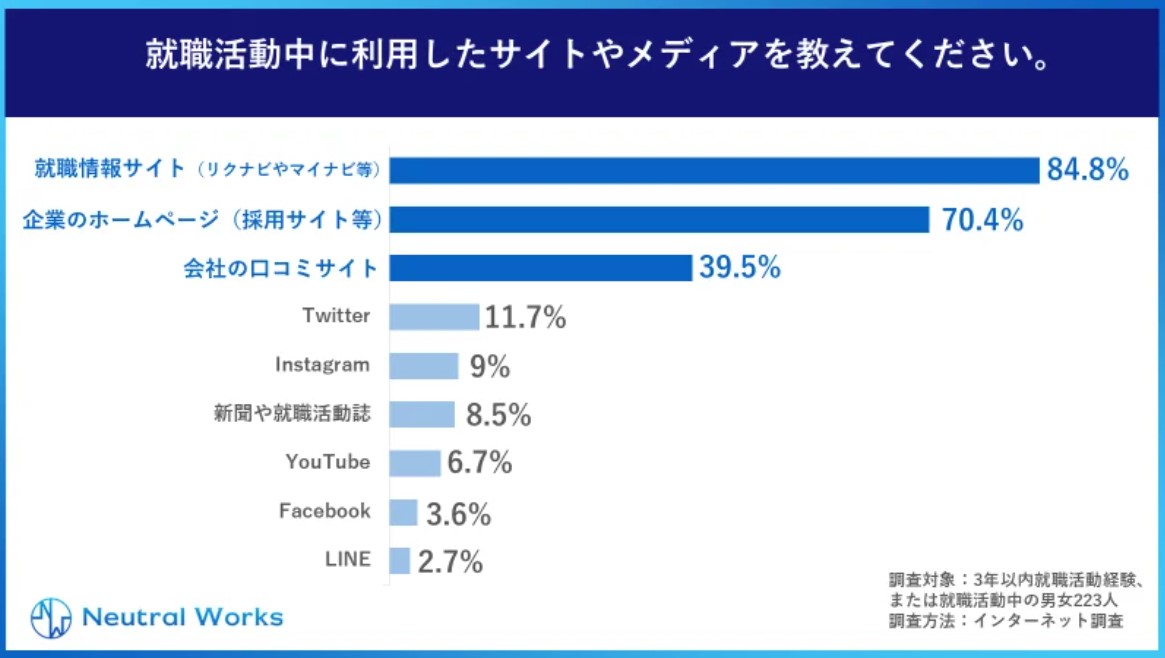

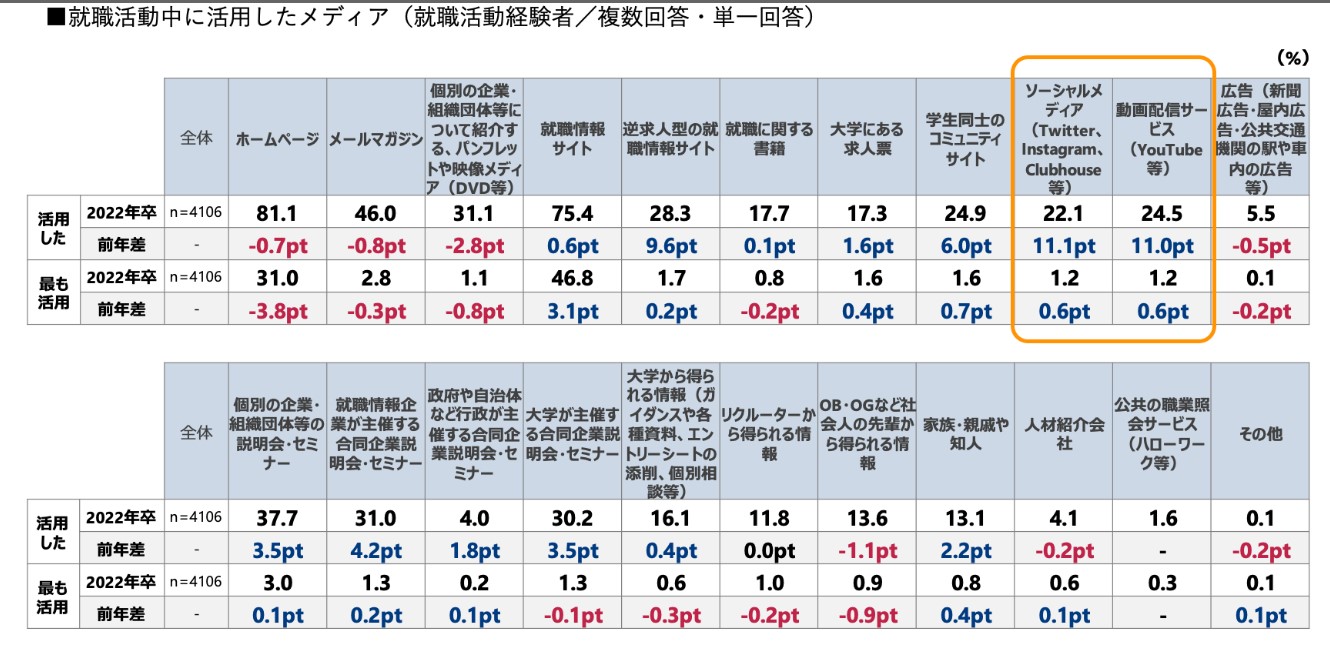

就活生が最もよく利用するのは、就活情報サイトで、続いて企業HPとなっています。

すぐに取り掛かるべきは、就職情報サイトへの登録です。ただ、一口に就活情報サイトとはいえ、サイトは多岐に渡ります。

企業としての優先度を付けながら、多くの就活生、ターゲットとする就活生の目に留まるよう、露出をふやしていきましょう。

そして、就活情報サイトから企業HPへの流れができた後は、企業の採用サイトをより充実させることが必須です。

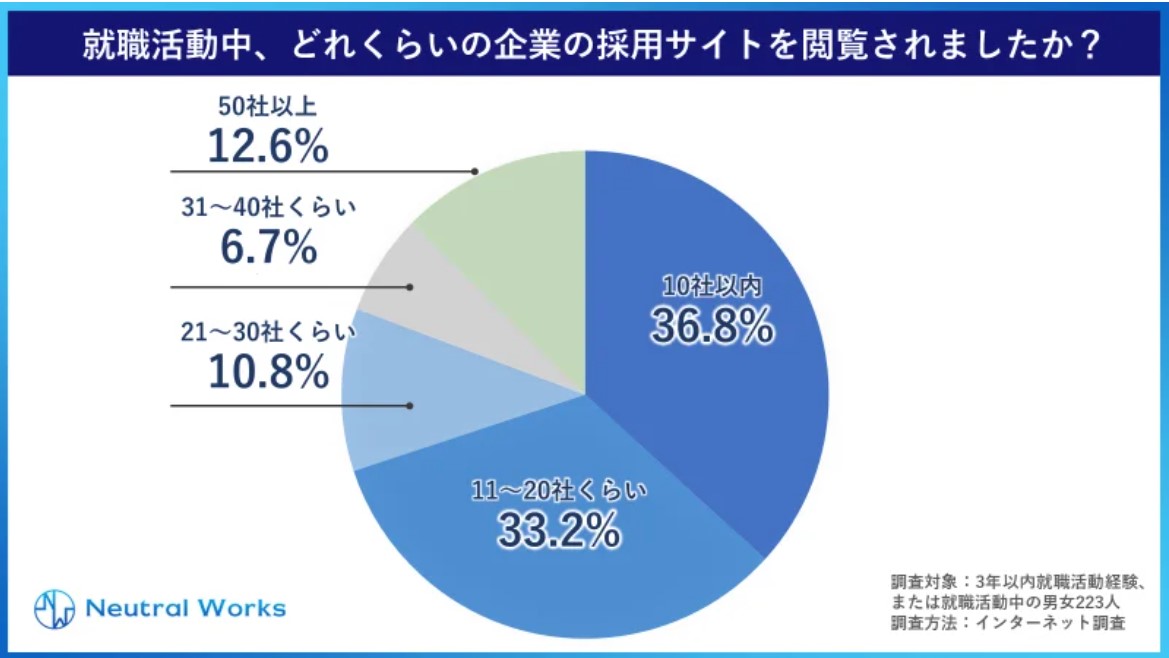

グラフからもわかる通り、企業の採用サイトを閲覧した数は少なく、かなり絞られた状態でサイトが見られています。

就活情報サイトで企業を”認知”した後、企業の採用サイトを見て、エントリーするか”検討”する流れになっているのだと予測されます。

採用動画を導入するなど目を引くようなHP、採用サイトを創ることが、母数であるエントリー数を増やすことにつながるでしょう。

②合同説明会の積極開催

コロナが明けて、企業説明会も対面で開催されることも増えてきました。対面開催のメリットは”生”で、より深い話が聞けることでしょう。

一人一人の就活生に、熱をもって話すことができるため、彼ら彼女らの心に刺さるコンテンツを提供できます。また、オンライン以上に、企業と就活生の双方向のやり取りが生まれやすい環境でもあります。

一方、オンライン開催もコロナ禍で育まれた、重要な文化の一つでもあります。オンライン開催の大きな魅力は、時間や場所に制限されず、就活生側からしても参加しやすいことです。

母数を確保するために、会社説明会の開催回数を増やす目的ならば、オンライン開催は大変有効でしょう。

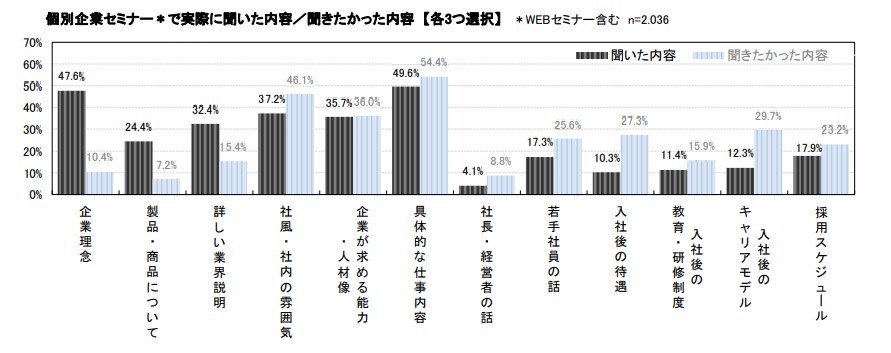

しかしここで問題となるのは、具体的な内容に関して、現状就活生が聞きたい内容と企業が実際に伝えている内容との間に差異があるという実態です。

マイナビの調査から、「企業理念」や「商品・製品」「業界」の説明は学生があまり必要としていないことが分かります。

就活生が聞きたい内容は、入社後の自分をイメージできるものです。特に、「具体的な仕事内容」や「企業が求める能力・人材」「入社後のキャリアモデル」などにフォーカスすると効果的でしょう。

③SNSの活用

SNSは今後、採用市場において主流になってくると考えられます。リクルートの調査からもわかる通り、就職活動中に活用したメディアとして、SNSが急激な伸びを見せているのです。

SNSを駆使する就活生の世代は、精査されたメディアやHPの情報以外にも、よりリアルで生に近い情報をSNSから収集します。

SNS運用における注意点は、継続的に発信し続けなければ効果が見込めないことです。一度や二度投稿しただけでは、中々就活生の目には留まりません。

継続的にSNSに露出することで、企業の知名度向上につながるだけでなく、就活生にニーズがあるリアルな状況を伝えることが可能になります。

④インターンの実施

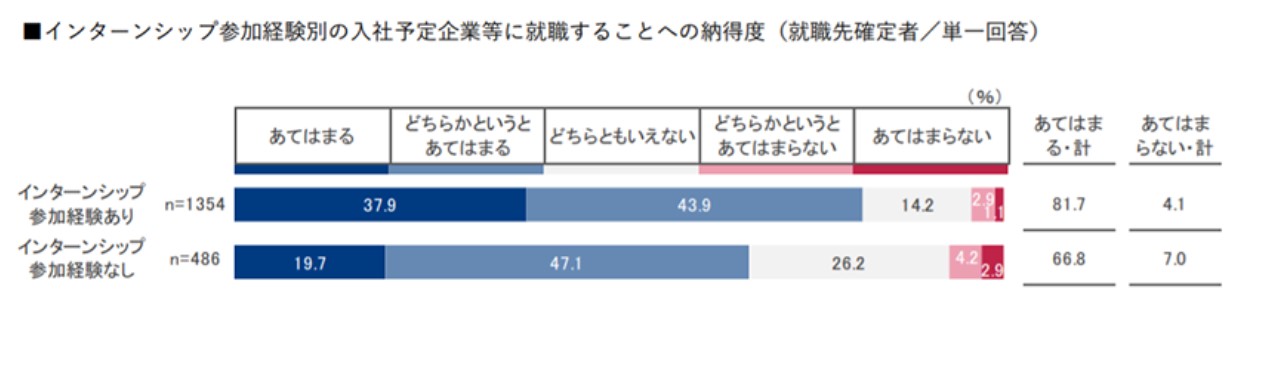

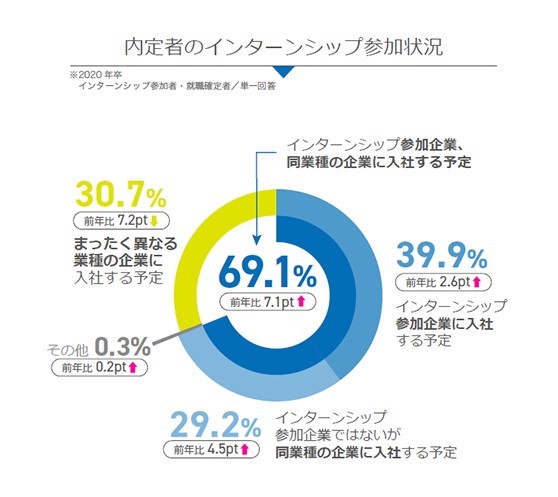

インターンを実施することで、「離職率の低下」「内定受諾率の向上」が期待できます。

就職白書2021のグラフから、インターンシップの参加経験がある場合とない場合とでは、入社企業への納得度に14.9ポイントもの差があることがわかります。

つまりインターンシップを通して、就活生がその企業の実務を身をもって学ぶことで、企業とのマッチ度をアップさせることができ、入社後の離職率も下げることができるでしょう。

また、納得度が高いということは、彼ら彼女らの志望度を上げることができ、内定受諾率も上げることができるでしょう。

その根拠として、インターンシップ参加経験がある学生の7割が、インターンシップ参加企業または、同業種企業への入社を決めています。

対策3.「20代通年採用」の導入

新卒の採用が難しいのならば、「20代通年採用」を導入するのも一つの手です。

「20代通年採用」とは、既卒や第二新卒を対象とした採用形態で、転職が徐々に一般化する中で今後市場は更に拡大すると考えられています。

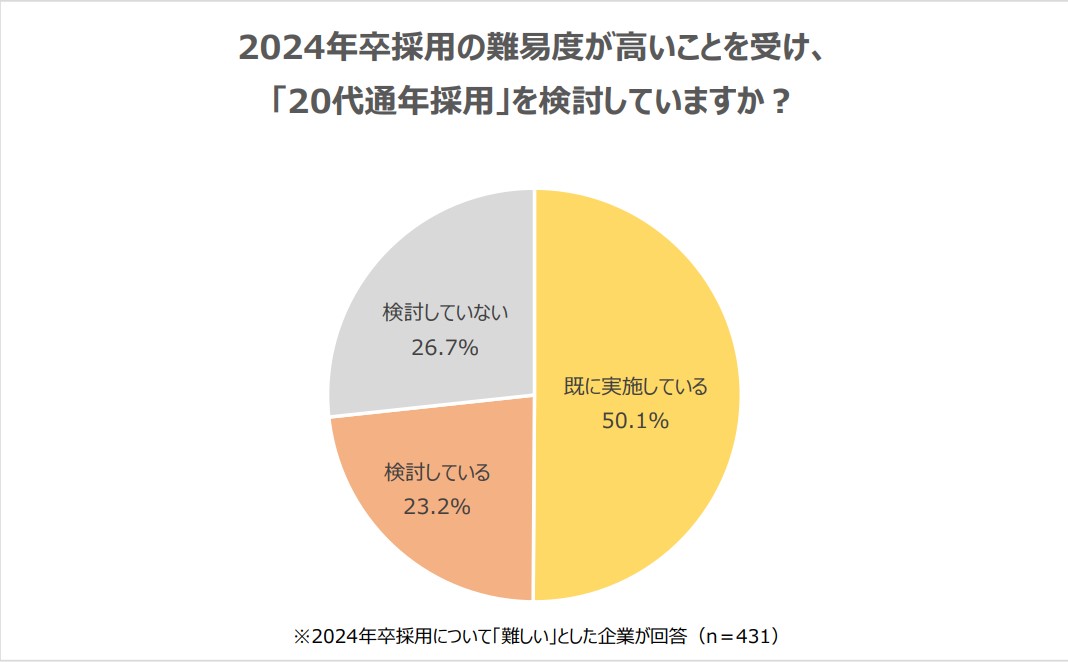

実際、学情の調査から、2024年卒採用の難易度が高いことを受け、「20代通年採用」を「既に実施している」と回答した企業が50.1%に上っていることがわかります。

また、23.2%の企業が「検討している」としています。

新卒採用の難易度が高くなっていることを受け、「20代通年採用」の導入に踏み切る企業や、導入を検討 する企業が多いことが分かります。

対策4.採用動画作成

最後に、新卒採用の動画を作成することを強くお勧めします。なぜなら、採用動画が最近の就活生にニーズがあるからです。

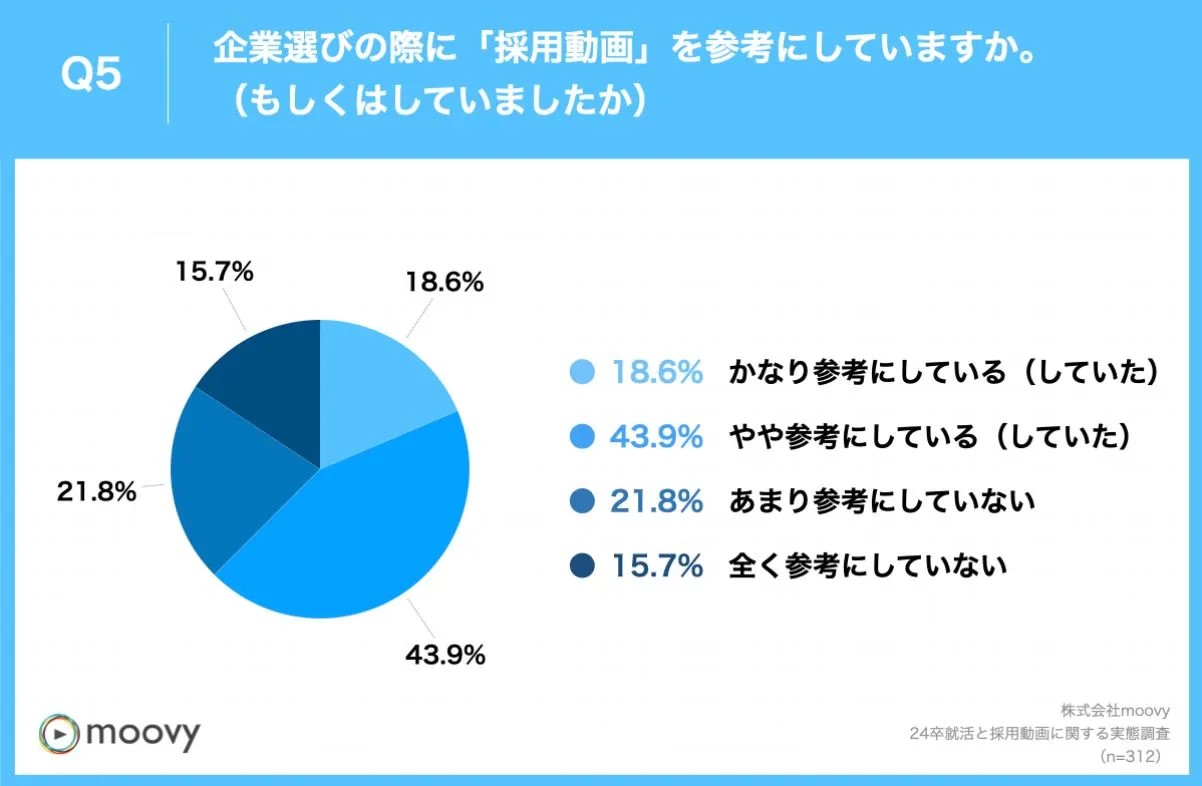

moovyの調査から、24卒の7割以上が「企業選びで採用動画を参考にしている」ことが読み取れます。

動画世代である就活生にとって、動画は簡単に触れやすく、大事な情報を効果的に収集できる有用なコンテンツなのです。

そのほかにも「記憶に定着しやすい」「企業HPやSNS、企業説明会など幅広いコンテンツで活用できる」「ミスマッチを防げる」「志望度向上につながる」など、動画作成のメリットをあげればきりがありません。

「新卒の採用が難しい」という課題に対して、動画作成はそれ自体に強い効果があるのに加え、今まで取り上げてきた対策1、2、3の全ての効果を底上げし、より豊かにしてくれるコンテンツなのです。

採用動画の制作事例や成功事例などは以下の記事にて紹介しています。ぜひご覧ください。

新卒採用に効果的!採用動画を制作しよう!

対策4で挙げた「採用動画作成」は、”採用活動全体を底上げ”するのに、非常に有用な手法の一つです。

採用動画を作成することで、動画に親しみのある新卒世代の志望度を向上させる効果が期待でき、さらに新卒が企業に対してもつ採用前と後のイメージのギャップを埋め、ミスマッチを予防することも可能です。

採用動画の詳しい効果や動画にするべき内容についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

合わせて読みたい:【新卒採用担当者向け】採用動画の事例と作り方を徹底解説!コツやポイントも!

自作で頑張りたいという方は以下の記事が参考になります。

合わせて読みたい:【採用動画の作り方】制作のコツ3選と手順|外注の場合も解説

でもやっぱり採用動画を外注したいという方へ

- 「自社で一から内製するのは、時間的にも人手的にも正直難しい…。」

- 「外注すると費用が高くなってしまう…。」

と感じた採用担当の方もいらっしゃるかもしれません。

実はその通りで、一般的な動画作成の大きなデメリットの一つが、「コスト」です。採用動画の作成は、一般的な3分程度の長さで1本100万円以上はかかります。

しかし、株式会社moovyでは、1本”8万円~”皆さんの動画作成をお手伝いすることができます。

怪しいくらい低額ですが、実際、メガベンチャーの代表格であるDeNA様をはじめとする数多くの企業様から動画作成の受注をいただいております。

なんでこんなに安いの!?どんなサービスなの!?と気になる方はぜひ、上記の動画や弊社HPも参考にしていただければと思います。

採用動画に関するお問い合わせやご質問など、お気軽にお問い合わせください。

- この記事を書いた人

神奈川県出身。国立大学を卒業後、大手サービス業界で店長を歴任。その間人事などの業務を通じ、多くの面接を担当。退職後、エンジニアとして株式会社moovyにjoin。現在はシステム開発に加え、カスタマーサクセスなどを担当し、企業の人事に関わる。