採用マーケティングとは?フレームワークを使って採用活動を最適化する理由

- 「求人広告を出稿しても、応募が集まらなくなってきた」

- 「採用サイトで情報を発信しているのに、求めている人材から応募がこない」

- 「採用活動のボトルネックがなんなのかわからない」

こうした悩みを抱えていませんか?

近年の外部環境の変化により「新しい働き方」の登場、少子高齢化による採用活動の激化など、企業の人材獲得の難易度は年々上昇しています。

企業は採用競合よりも先に優秀な人材と接点を持つために、様々な活動をするようになっており、その中で「採用マーケティング」という考え方が注目されています。

当記事では、採用マーケティングの解説を交え、採用にマーケティングの考え方を取り入れるメリットや具体的な手法を紹介します。貴社の採用活動をより良いものにするためにも、当記事を参考にしてみてください。

動画でも詳しく解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。

売り手市場が続き、採用単価の上昇や手法の多様化が進む今こそ、設計が差を生みます。その設計を行う上で、欠かせないのが、「打ち手を知っておくこと」。

採用マーケティングを行うために、歩留まり(応募→内定→入社)を変える50の施策を体系化しました。ぜひこちらからダウンロードしてください。

採用マーケティングとは

採用活動では、求職者に対して企業の魅力的な点や文化、ビジョン、福利厚生などをアピールし、その企業に興味を持ってもらい、採用につなげることが目的です。

採用マーケティングでは、求人広告や人材紹介の活用、ダイレクトリクルーティングなどの採用手法を個別に考えるのではなく、母集団形成から採用、ひいては入社後の活躍に至るまでをトータルで考え、最適化を目指します。

この最適化のために、マーケティングの考え方やフレームワークを用いることこそが、採用マーケティングの本質的な姿です。

顧客がどのようなプロセスを経て、入社まで至るか(キャンディデートジャーニー)を考え、施策を行います。

採用マーケティングの視点を用いた「母集団形成の手法」について詳しく知りたい方は「中途採用の母集団形成の手法7選!意識すべき「質的な改善」とは」の記事をご覧ください。

採用市場の現状と課題

採用マーケティングが注目を浴びている背景には、採用市場の変化があります。ここでは、採用市場の現状と課題について紹介します。

採用市場の競争激化

内閣府の調査によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少していることがわかっています。また、2030年には6,875万人(2021年比7.7%減)、2050年には5,275万人(2021年比29.2%減)に減少すると見込まれています。出典:内閣府(2022)「令和4年版高齢社会白書」

そのため、人手不足は一層深刻な問題となり、企業の採用活動はますます激化します。採用の難易度が上がるため、手技手法に依存した場当たり的な採用では太刀打ちできなくなってくることが容易に想像できます。

求職者が求める企業イメージや待遇の変化

新型コロナウイルスの拡大がきっかけとなり、Web会議やテレワークといった新しい働き方が増えています。会社に出社する必要性が薄れたことで、副業(複業)や兼業のハードルも下がっています。

様々な働き方が増えたことで、私たちはより自由にやりたい仕事を選べるようになっています。

一方で企業の採用活動はより難しくなるといえます。求職者の仕事選びを制限していた地理的なハードルや時間的なハードルが無くなり、今まで考えてもいなかった採用競合が生まれる可能性があるためです。

古い価値観のままで採用活動を行うと、苦戦は避けられないといえます。

企業情報を入手する手段の増加

近年、求職者が企業を調べる際にさまざまなチャネルを使って企業情報を入手できることが可能となりました。

採用媒体や採用HPはもちろん、SNSや口コミ情報など、かなりの情報量となります。

ならば先回りして、社員インタビュー/1日の仕事動画/現場イベントのSNSなど、リアルを自前で発信しましょう。

特に中小・ベンチャーは知名度で戦えない分、“本音ベースの一次情報”が最強の武器になります。

このように現在の採用では、企業が従来の「採用活動」から脱却し、戦略と情報設計に基づいた“マーケティング的な採用”へとシフトすることが求められているのです。

採用マーケティング3つのメリット

それでは、ここから採用マーケティングのメリットについて以下の3点ご紹介します。

- 1.応募が増える

- 2.自社にマッチした人材を採用できる

- 3.コスト削減につながる

1.応募が増える

採用マーケティングでは、従来の採用ではアプローチしなかった人材にもアプローチをします。

例えば、現在は転職を考えていない潜在層や、過去勤務していた社員(アルムナイ)などが該当します。従来よりも採用の母集団が広がるため、応募増加に繋がります。

2.自社にマッチした人材を採用できる

採用マーケティングでは、「企業文化や職場の雰囲気」「社員のリアルな声」「働き方のスタイルや価値観」といった定性的・情緒的な情報まで発信します。

リアルな情報提供を行うことにより、求職者側も「自分に合っているかどうか」を入社前に理解することができ、価値観のズレを防ぐことができます。

そのため、求職者側も「自分に合う・合わない」の判断がしやすくなり、結果的に採用のミスマッチが減ります。

3.コスト削減につながる

従来の採用活動では、求人広告や人材紹介など「外部に依存した出稿型の手法」が中心でした。当然その分の広告費・紹介手数料といったコストがかかります。

一方、採用マーケティングでは、「自社のSNSを活用した情報発信」「オウンドメディアの運用」「社員インタビューや採用動画の公開」など、自社でコントロールできるチャネルを活用し、長期的に集客力を高めていくアプローチを取ります。

これにより「自走型の採用活動」が可能となり、中長期的なコスト削減につながります。

採用に応用できるマーケティングフレームワーク

ここでは、採用に応用できるマーケティングのフレームワークを紹介します。

採用マーケティングでは、求職者の理解が重要になるため、ペルソナの作成は必須です。それ以外は全て使うのではなく、時間や工数などを考慮して状況に応じて使い分けることをおすすめします。

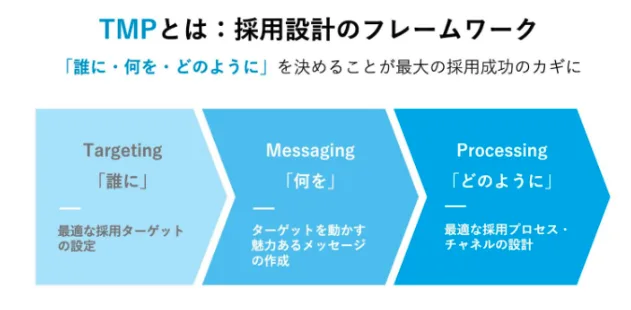

TMP「採用設計のフレームワーク」

TMPとは、「Targeting(誰に)」「Messaging(何を)」「Processing(どのように)」の頭文字を取ったもので、マーケティングの基礎でもある「誰に・何を・どう伝えるか」を採用活動に応用した考え方です。

- ・Targeting(誰に)

TMPのTは「Targeting」です。誰にアプローチするのかを明確にします。ここでは「20代・経験3年」のような表面的なラベルではなく、成果につながる行動特性と価値観まで定義するようにしましょう。深く掘り下げたターゲット設定がポイントです。 - ・Messaging(何を)

TMPのMは、「Messaging」です。「ターゲットに何を伝えるか」を考えます。

ポイントは

・企業視点での伝えたいことと、求職者視点での知りたいことの「交差点」を見つけること

・抽象的な言い回しではなく、具体的で事例を交えて伝えること

・数字か固有名詞を入れる

この3点です。

ここを意識することで、自社の特徴を羅列するのではなく、「ターゲットが求めていることにどう応える会社なのか」を言語化して伝えられるようになります。 - ・Processing(どのように)

TMPのPが、「Processing」です。メッセージを「どのように伝えるか」を考えます。

良いターゲット設定とメッセージがあっても、それを適切なチャネルや手段で届けなければ、相手の心には響きません。採用ファネルを逆算して考え、点ではなく線で設計していきます。

Processingでは、以下のような要素を考えることが大切です。

・どの採用チャネルを使うか

・どのタイミングでどの情報を出すか

・応募から面談、選考、内定承諾、入社後までの導線設計はスムーズか

・エントリーをどう動機づけるか

近年では、情報発信のチャネルが増えたことにより、求職者側が「受け身」から「自分で情報収集して比較する」スタイルへと変化しています。

だからこそ、SNSや求人媒体、オウンドメディアといった複数のチャネルを「点」ではなく「線」でつなぎ、求職者が知る→興味を持つ→応募する→入社するまでを一連の体験として設計することが大切です。

この「流れの設計」が、他社との大きな差別化につながります。

ペルソナ

ペルソナはビジネスシーンにおいて「人」や「人格」を意味するマーケティング用語として使用されます。

具体的には氏名・年齢・性別・居住地・家族構成などの基本的な項目から、職業・役職・年収などの就労環境、趣味・価値観・生活様式などのプライベートな部分まで詳細に設定したユーザー像を意味します。

採用マーケティングでは、求職者のニーズや行動パターンを理解する目的で作成されるほか、採用に携わる社員の共通言語として使用したり、採用手法の妥当性を評価する際の基準として使用します。詳しい作成方法については以下を参考にしてください。

合わせて読みたい:採用ペルソナの作り方を徹底解説!求める人物像を獲得する有効な手法とは?

3C分析

3C分析とは Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の項目ごとに分析を行う分析法です。

元マッキンゼー日本支社長で経営コンサルタントの大前研一氏の著書「 The Mind of the Strategist 」で提唱されたフレームワークであり、事業計画やマーケティング戦略を決定する際など様々な場面で使われます。

採用マーケティングで活用する場合、「顧客」は「求職者」に置き換えられます。

このとき、自社の良い点を応募者に押し付けるのではなく、「求職者のニーズを自社がどのように叶えられるのか」、「採用競合では求職者のニーズが叶えられない理由は何か」など、求職者の目線で整理することが重要です。

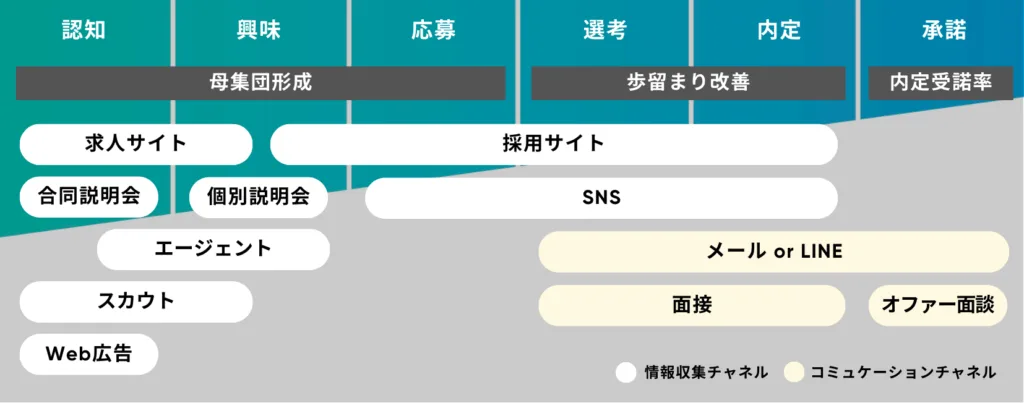

マーケティングファネル(パーチェスファネル)

マーケティングファネル(パーチェスファネル)とは、顧客が商品・サービスを認知してから、実際に購入するまでの一連の流れを図で表したものです。ファネル(Funnel)とは、日本語で「漏斗(じょうご)」を意味する言葉で、逆三角形の形をしているのが特徴です。

マーケティングファネルでは、顧客が商品・サービスを知って購入にいたるまでに、「認知(Attention)」「興味(Interest)」「比較・検討(Desire)」「行動(Action)」の段階を経ると考えます。

顧客がどの段階にいるかによって、適切なアプローチが異なるため、マーケティングファネルと実施しているマーケティング施策を突き合わせることで問題点を浮き彫りにでき、適切な改善を行うフレームワークとして活用されています。

採用マーケティングで活用する場合は、採用の一連のプロセスを「認知」「興味」「応募」「選考」「内定」「内定承諾」のような段階に分けることになります。

このファネルと実施している採用施策を突き合わせ、採用活動の効果を測定したり、ボトルネックの特定をするために使います。

キャンディデートジャーニー

キャンディデートジャーニーとは、顧客体験(カスタマージャーニー)を求職者向けに応用したもので、求職者が企業を認知し、応募、入社に至るまでの体験を時間軸に沿って可視化したものです。

顧客は日常生活の様々な場面で企業や商品、サービスに触れる機会があります。現代では、マス広告、店頭、Webメディア、SNSなど接点を持つ機会は複線化しています。

このような環境の中で、見込み顧客に自社の商品・サービスを購入していただくために、一連の顧客体験について一貫性をもって管理していくことが重要です。

キャンディデートや、それを図示したキャンディデートマップは、接点ごとの顧客体験を可視化し、適切なマーケティング施策を行うために活用されます。

採用マーケティングで活用する場合も同様に、求職者は求人広告、人材紹介、スカウトメール、SNS など、様々な場面で自社の求人情報に触れることになります。

接点ごとの求職者の体験や与える印象、新たに形成されるイメージを可視化し、適切な採用手法を実施するために使います。

採用マーケティングの手法

ここからは、採用マーケティングで用いられる数ある手法の中から厳選して以下の5つを紹介します。

- 1. ウェブサイトやSNSでの求人情報の発信

- 2. ブランディング戦略の策定

- 3. 求職者向けの広告・プロモーション活動

- 4. 採用イベントの開催

- 5. 社員の口コミ・紹介制度の活用

もし、他にも採用手法を知りたいと思う方は以下の「採用マーケティング手法全50選」をご覧ください。

その手法の特徴からKPIの設定方法、さらにはどれから手をつければいいかが一目でわかるバブルチャート付きです。ぜひご覧ください。

→https://company.moovy.jp/column/downloads/marketing/

1.ウェブサイトやSNSでの求人情報の発信

求人情報の発信において、WebサイトやSNSの活用は必須です。

Webサイトに、企業情報や採用情報を掲載することで、求職者に企業の魅力をアピールできます。また、SNS は求人情報の発信や、企業の魅力をアピールするコンテンツの発信が可能です。

これらを活用することで、求職者の興味を引き、アクションを促すことができます。

以下の記事では、応募が殺到する採用サイトの作り方を詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

2.ブランディング戦略の策定

企業のブランドイメージを高めることで、求職者に魅力的な企業として認知してもらいやすくなります。

昨今では「採用ブランディング」として、自社ならではの魅力を発信し、企業認知度や求職者の入社意欲を高めるなど、「働く場所」としての企業を戦略的にブランド化していこうと取り組む企業が増えています。

採用ブランディングの情報発信は非常に多面的です。商品・サービスだけでなく企業理念や社風・文化、実際に働く人の情報を、Webサイト、メディア、社員のSNSなど様々な手段で伝えていく必要があります。

企業の号令で社員を従わせるだけではなく、社員の内発的動機に基づいて発信していくことも重要になるため、企業の制度や待遇の見直しも、採用ブランディングの一貫と言えます。

3.求職者向けの広告・プロモーション活動

求職者向けの広告やプロモーション活動は、採用マーケティングにおいて欠かせません。求人情報サイトや、SNS広告を活用することで、多くの求職者に企業情報を届けることができます。

また、求人票の作成や、求職者向けのパンフレットの配布なども、広告・プロモーション活動の一環として考えられます。

既に求人広告や人材紹介を活用した採用を行っている場合は、記載している情報が「求職者目線で魅力的か」を考え、必要に応じて修正する必要があります。

4.採用イベントの開催

採用イベントの開催も、求職者に企業の魅力を伝える重要な手法です。インターンシップや合同説明会、オンラインイベント、ミートアップなど、様々な形式で開催することができます。

求職者は Web サイトでは得られない企業の生の情報を得ることができ、企業も求職者と直接コミュニケーションを取ることができるため、互いの理解を深められます。

5.社員の口コミ・紹介制度の活用

社員が主体となって、求職者に企業の魅力を伝えることができるのが、社員の口コミや紹介制度です。社員は自身の経験や知識をもとに求職者と接するため、企業の魅力をより具体的に伝えることができます。

なお、社員の口コミや紹介制度を活用するには、社員に対して正しい情報提供やコミュニケーションの充実、報酬制度の整備など、様々な工夫が必要です。また、社員の意識改革が必要な場合もあります。

社員の口コミや紹介制度をうまく活用することで、企業と社員、求職者の三者がWin-Winの関係を構築することができます。

まとめ:採用にお困りの担当者へ

採用マーケティングは激化する人材獲得競争を有利に進めるために重要な考え方のひとつです。

採用活動を、企業主体から求職者主体に捉えなおすこと、採用活動に採用プロセスを広い視野で考えること、採用の各フェーズの現状を可視化することなどを通して、採用活動全体を最適化することができます。

実際に、採用マーケティングを取り入れることにより、ミスマッチを減少させ、大きな成果を出す企業も増えています。

- ・選考後に採用動画を送付し、応募から入社率が190%改善

- ・最終面接前に応援メッセージ動画を送付し、内定承諾率が30%から50%に増加

- ・採用動画を導入し、一次面接の実施率を56%から76%に改善

もちろん、最初から完璧な仕組みを作る必要はありません。まずはできるところから始めてみましょう。

小さな取り組みを積み重ねながら、自社に最適な採用マーケティングの形を見つけていくことが大切です。まずはひとつ、「伝え方」を見直すところから始めてみませんか?

求職者はSNSやYoutubeなどの動画メディアに触れる機会が多く、動画は画像やテキストに比べて情報量が多いことから、動画は採用マーケティングの効率的な情報発信手段といえます。

そして、「自社でも採用動画を活用してみたい」「まずは相談だけでもしてみたい」と思った方は、ぜひmoovyにご相談ください。私たちが一緒に伴走します!