中途採用の母集団形成の手法7選!意識すべき「質的な改善」とは

- 「どれだけ人材会社に声をかけても、応募が集まらなくなってきた」

- 「応募者を集めるための導線が多すぎて、管理できなくなってしまった」

- 「もっと効率の良い母集団形成の手法があれば知りたい」

こうした悩みを抱えていませんか?

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「新しい働き方」の登場、少子高齢化による採用活動の激化など、企業の人材獲得の難易度は年々上昇しています。

これまで求人広告媒体や人材紹介会社に依存して母集団を形成してきた企業は、年々人材の応募が集まらなくなり、苦戦を強いられています。

当記事では、中途採用における母集団形成の重要性の解説を交え、超売り手市場における母集団形成の考え方を紹介します。

貴社の採用活動をより良いものにするためにも、当記事を参考にしてみてください。

母集団形成についてもっと詳しく知りたい方は弊社YouTubeチャンネルでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

採用動画は文章よりも直感的に企業文化や社員のキャラクターを伝えることができます。 弊社では、候補者に対して志望度を高めるための動画テーマや作成方法を熟知していますので、お気軽に「無料相談」をご利用ください。 一方で、志望度を下げてしまう動画の事例も含めて、どのような動画内容が良いかお答えします。

中途採用における母集団形成の重要性

企業が人材を採用する際のポイントの1つとなるのが、「母集団形成」です。

「母集団」とは、採用活動における応募者全体のことを指すため、「母集団形成」とは、自社の求人に関心を持つ人材を集めることを意味します。

この母集団は、書類選考や面接などの選考の過程でふるいにかけられます。

確率的に考えれば、母集団の数が多いほど、採用につながる人材の数も増えます。

だからこそ、自社が採用活動をおこなっていることを多くの求職者に知ってもらい応募を促すことは採用活動を成功させる第一歩といえます。

しかしながら、現実はそう簡単にはいきません。

まずは、中途採用における母集団形成の現状とその重要性を紹介します。

なぜ母集団形成が重要か

前述の通り、母集団形成は採用活動を成功させる重要なポイントのひとつです。

母集団形成を強化するために様々な手段で情報を発信し、人材を集めることができれば、企業は集まった母集団の中から有力な人材を選ぶだけで良いという事になります。

しかしながら、近年、採用の難化が加速度的に進行しています。

その理由のひとつが、少子高齢化です。

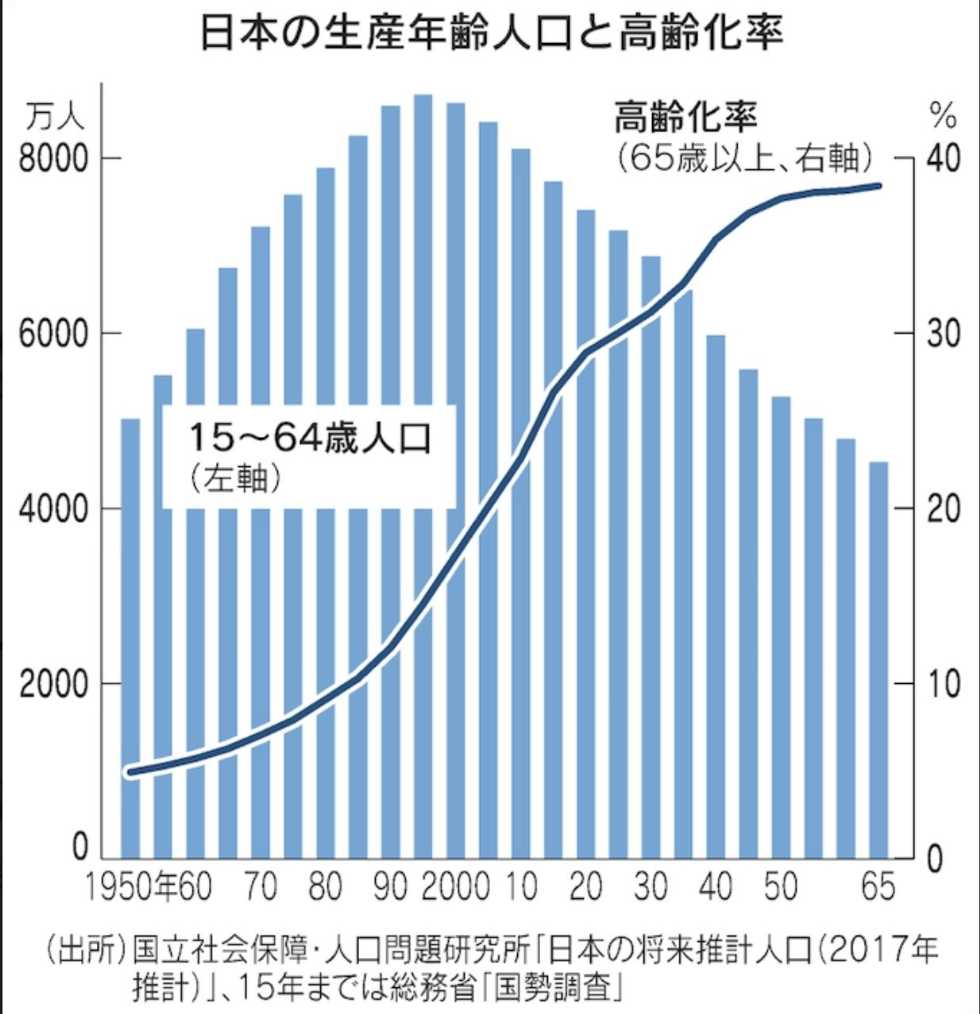

出生率の低下により高齢化が進行すれば、生産年齢人口(15~64歳)はますます減少することになります。

内閣府の調査によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少していることがわかっています。

また、2030年には6,875万人(2021年比7.7%減)、2050年には 5,275万人(2021年比29.2%減)に減少すると見込まれています。

一方で技術革新、 DX推進や企業のグローバル化などにより、企業はこれまで対象にしていなかった専門性を持った人材を求めるようになりました。

特に、AI、IoT、ロボティクスなどの先端技術のスペシャリストは、業界を問わず様々な企業で求められています。

日本でも転職が当たり前になりつつあるため、自社の優秀な人材がヘッドハンティングされてしまうと、企業は大きな損失を被ります。

そのため、優秀な人材を早期に確保し決して逃さない、という熾烈な獲得競争が繰り広げられています。

つまり、採用対象の絶対数が減少しているにもかかわらず、企業は今まで以上に優秀な人材を求め続けている「超売り手市場」の状態が生まれています。

この状況下では、やみくもに情報を発信しても求める人材を獲得するのは困難です。

効果的な採用活動を行うには、求める人材像を定め、戦略的に母集団形成を行うことが重要です。

量的な改善と質的な改善

母集団形成に課題がある場合、その解決手法は「量的な改善」と「質的な改善」に分けることができます。

量的な改善は、母集団の絶対数を増やすための取り組みです。

一方で質的な改善は、求める人材を選択的に集めて母集団を形成する取り組みです。

結論からいえば、国内の採用においては「質的な改善」に目を向けない限り、根本的な課題を解決できません。

前述の通り、採用対象の絶対数が減っている要因は少子高齢化という社会問題です。

日本の政策や支援制度の強化を徹底し、出生率が劇的に改善したとしても、20年以上はこの状態が続くと考えられます。

本記事における母集団形成の改善は、主に「質的な改善」に焦点をあてています。

中途採用の母集団形成を見直す3つのメリット

適切な母集団を形成することで、採用活動は円滑に進みます。

ここでは、中途採用の母集団形成を見直すメリットを以下3つ紹介します。

- 1.計画的な採用ができる

- 2.採用の確実性が増す

- 3.採用の費用対効果が高まる

メリット1:計画的な採用ができる

戦略的に母集団を形成しようとするとき、必ず「必要な母集団はどれぐらいか」について考えることになります。

過去の採用実績から選考の歩留まりを算出することで、必要な母集団の規模を逆算することができます。

例えば、過去の実績から以下の歩留まりが分かっており、目標とする採用人数が5人の場合。

- ・書類選考通過率:20%

- ・1次面接通過率:40%

- ・最終面接通過率:50%

- ・内定承諾率:50%

この場合、必要な母集団は250名と計算できます。

母集団の人数が目標値に届かないことが分かった時点で、目標の採用人数の達成が困難だと判断できます。

早い段階で計画の立て直しができるため、採用目標の達成に向けて効果的に動くことができるようになります。

メリット2:採用の確実性が増す

求める人材像を明確にすることで、効果的な情報発信を行うことができます。

求める人材像の興味を惹くような情報発信を行えば、自社が掲げている企業理念や事業内容に興味をもつ人材が集まりやすくなります。

このような方法で形成した母集団は、従来よりも選考の歩留まりが高くなることが予想されるため、より確実性の高い採用活動の実現につながります。

メリット3:採用の費用対効果が高まる

求める人材像を明確にしないまま、やみくもに応募を集めようとすると、「自社に合わない求職者」からも応募が集まり、選考を通過してしまうことがあります。

自社に合わない人材は、早期退職するリスクがあります。

仮に早期退職が発生すると、これまで選考にかけたコストや時間が無駄になるばかりか、人員補充のために再び採用活動を行わなければならなくなります。

一方、求める人物像を明確にして母集団形成を行えば、自社に合わない人材が選考の対象になることがありません。

自社にとって必要な人材に費用を集中できるため、採用費を適切に使用することができます。

中途採用における母集団形成手法7選

ここでは、中途採用における母集団形成の手法について、それぞれの特長やメリット・デメリットを交えて7つ紹介します。

- 1.ハローワーク

- 2.求人広告媒体

- 3.採用動画

- 4.人材紹介

- 5.転職フェア・採用イベント

- 6.自社ホームページ

- 7.ダイレクトリクルーティング

1.ハローワーク

ハローワークは、行政機関が運営する公共職業安定所です。

中途採用のみではありますが、事業者なら誰でも無料で求人広告を出すことができます。

また、事業所があるエリアのハローワークで求人の申し込みを行うため、地域に特化した人材が採用できる強みもあります。

一方で、求人票の作成や選考に伴う事務作業は事業者が行う必要があります。

また、求める人材像を訴求することが難しく、ミスマッチな応募が発生しやすいため、余計な労力と時間を取られることも少なくありません。

2.求人広告媒体

求人広告媒体は、求人サイトや求人情報誌など、企業の求人募集の広告を掲載できるプラットフォームです。

求人広告媒体として広く用いられているのは求人サイトです。

幅広い職種を扱う総合型の求人サイトだけでなく、職種や目的に応じて細分化された専門型の求人サイトもあります。

基本的には求人広告としてWeb上に募集要項を掲載し、求職者からの応募を待つという使い方ですが、サービスによっては求人サイトの会員に対してスカウトメールを送ることもできます。

求人サイトは、自社の募集要項を広く発信できるという特長があります。

ある程度大きな規模で母集団を形成したい場合は有効な手段といえます。

また、必要な費用は求人広告の掲載料のみのため、複数名採用することができれば、1人当たりの採用コストを抑えることができます。

一方で、採用に至らなかった場合でも費用がかかるため、当たりはずれがある採用手段ともいえます。

サービスによっては、求人サイトに上位表示させる有償オプションがあるなど、求人広告媒体に多額の投資ができる企業が有利になる仕組みもあるため、限られた予算で活用せざるを得ない場合は、期待する効果が得られないリスクがあります。

求人情報誌は、エリアごとに発行されるため地域に特化した採用に強みを発揮します。

求人サイトと比較すると、狭い範囲の露出にはなりますが、費用が少額になりやすい傾向があります。

3.採用動画

採用動画を活用して、自社の情報を発信することは非常に有効な手段です。

採用動画ではテキストとは異なり、以下のような自社の魅力や職場の雰囲気などをリアルに伝えることが可能です。

また、創業者から直接語る将来ビジョンや苦労話など、動画だからこそ想いが伝わりやすいコンテンツも非常に魅力的です。

採用動画では、テキストによる求人媒体とは異なり、定性的な情報である自社の魅力を発信できるというメリットがあります。

これにより、求職者の採用志望度を高め、母集団形成の質を高めることができます。

moovyで制作する採用動画は短尺縦長動画だから、SNSとの相性もよく、採用ホームページへの組み込みもノーコードで組み込めます。 母集団の質を高め、母集団形成に非常に有効なツールです。

採用動画が気になる方、とりあえず話を聞いてみたいなど、お気軽にご連絡ください。

4.人材紹介

人材紹介は、人材探索、応募者対応や面接の日程調整などの採用業務を代行するサービスです。

人材紹介会社が応募者の選定をするため、母集団の質を担保できるほか、採用担当者の工数を削減できることがメリットです。

また、人材紹介会社の担当者に丁寧に説明することで、応募者のスクリーニングやピンポイントな人選も可能なため、採用のミスマッチが起こりにくいことも特長です。

最近では、業界や職種に特化した専門性の高い人材紹介会社も複数生まれており、自社が求める人材にフィットするエージェントを選ぶことができれば、最小限の労力で母集団形成が可能になります。

一方で、成功報酬型であり、採用した人数分の紹介手数料を支払う必要があります。

採用した人材の年収の30~35%が相場であり、1名あたり100万円以上の費用が発生します。

他の採用手段と比較して割高であり、ある程度の採用予算が確保できなければ活用が難しいといえます。

5.転職フェア・採用イベント

転職フェアや採用イベントは、合同説明会や会社説明会とも呼ばれ、求職者に直接自社をアピールできる場です。

規模や内容は様々ですが、イベントによっては面談や一次選考などを会場内で行えるため、母集団形成のみならず、選考をスムーズに進めることも可能です。

また、新型コロナウイルスの影響もあり、オンライン型の採用イベントも開催されるようになりました。

物理的な障壁がなくなり、時間的な猶予も生まれたことから、今までに参加できなかった層が参加しはじめていると言われています。

一方で、採用イベントへの出展には、出展料や搬送費、施工費が発生します。

また、当日運営を担う社員の人件費まで考慮すると、かなり高額な費用がかかる手段といえます。

また、求人広告媒体と同様、採用に至らなかった場合でも費用がかかるため、イベントの参加者属性には注意を払う必要があります。

6.自社ホームページ

自社のホームページに採用ページを作成したり、採用専用のホームページを作成することも、母集団形成の有効な手段のひとつです。

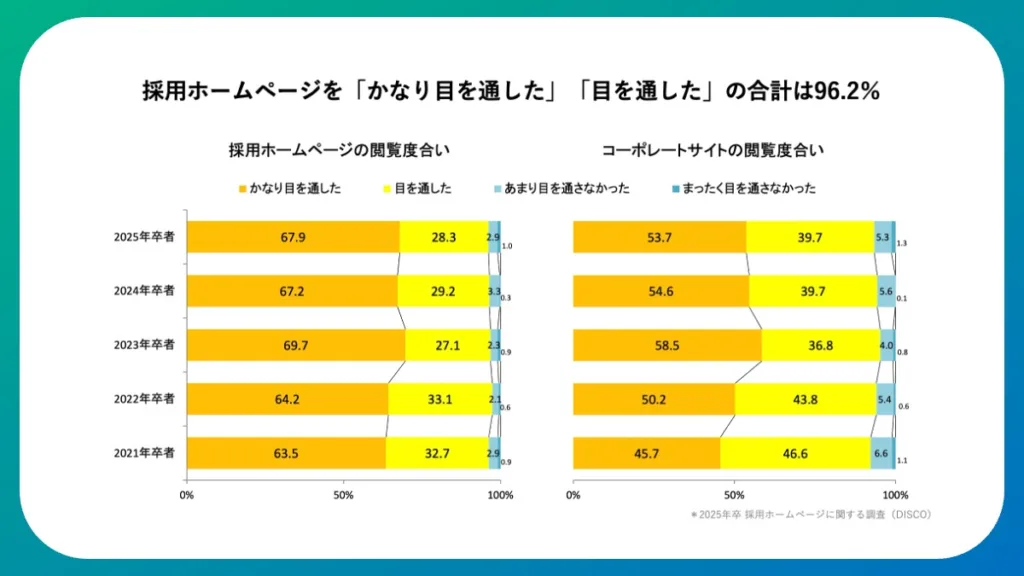

就職活動をしたことがある男女のうち、約9割以上が「就職活動中に企業の採用ホームページを確認した」と回答しました。

出典:採用ホームページに関する調査(キャリタス)

自社が運営するホームページのため、求人広告媒体よりも自社を自由にアピールでき、魅力を最大限に伝えることができます。

一方で、サイトを管理する工数が必要になります。

どんなページが必要で、どのページがどれだけ見られているのかなど、効果的なサイトにするためには、継続的なモニタリングが必要です。

そのため、専任の担当者を配置するなど、体制を構築する必要があるため、大きな工数が求められる手法といえます。

採用サイト制作のポイントなどはこちらをご覧ください。

7.ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が直接求職者にアプローチする方法です。

採用担当者のノウハウや工夫次第で、少ないコストで優秀な人材を確保できることが特長です。

また、今すぐの転職を検討していない潜在層に対してもアプローチが可能であることも他の母集団形成手段にはないメリットです。

一方で、対象者を個別に対応する必要があるため、他の母集団形成手段と比較しても、圧倒的に工数がかかります。

数名の採用であれば対応可能かもしれませんが、大規模な母集団形成には不向きです。

ダイレクトリクルーティングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

合わせて読みたい:ダイレクトリクルーティングとは?その手法と成功のポイントを徹底解説!

ダイレクトリクルーティングとは?その手法と成功のポイントを徹底解説!

ダイレクトリクルーティングとは、企業側が求める人材を採用するために、企業が自ら適切な採用手段を考えて実行する採用活動を指します。近年の売り手市場の採用状況で企業側が様々な活動を通じてダイレクトに候補者にアプローチする手法は一般的となってきました。当記事では、ダイレクトリクルーティングのやり方や、成果を出すために押さえるべきポイントを紹介します。

中途採用における母集団形成の見直し方

ここからは、中途採用における母集団形成の見直し方を3つのステップで解説します。

冒頭にお伝えした通り、母集団の「質」に着目した見直し方を中心に説明します。

ステップ1:求める人材像を明確にする

質的な改善を図るためには、自社が求める人材像を明確にする必要があります。

パーソナリティを含めた求める人材像(=ペルソナ)を作成しましょう。

ペルソナは具体的であれば、あるほど、良いとされていますので、しっかりイメージして作成しましょう。

具体的なペルソナの作成方法は以下の記事で解説しています。気になる方はぜひ参考にしてみてください。

合わせて読みたい:採用ペルソナの作り方を徹底解説!求める人物像を獲得する有効な手法とは?

採用ペルソナの作り方を徹底解説!求める人物像を獲得する有効な手法とは?

採用ペルソナとは、パーソナリティを含めた「求める人物像」を意味します。採用ペルソナを作ることで、社内の共通認識が生まれ、採用活動は円滑になります。当記事では、採用ペルソナの作り方を徹底解説!採用に困っている人事担当者は必見です。

ステップ2:求める人材像に合った母集団形成方法を選ぶ

ペルソナに合致する人材はどこにいるのか、人材に自社の差別化ポイントをどのように伝えるのか、ペルソナが自社への入社を決めるポイントは何かなどを考え、適切な採用手法や面接方法を考えます。

先に紹介した通り、母集団形成手段は様々です。

また、ひとつの手段に固執してしまうと、失敗したときのリカバリーが困難になります。

自社が求める人材像はどのような転職活動をしているのかをイメージしながら、必要な母集団の数に合わせて母集団形成手段を組み合わせることが大切です。

ステップ3:効果測定を行う

転職市場の変化や採用競合の方針変更により、これまで上手くいっていた母集団形成手法の効果が鈍ることがあります。

採用活動を成功させるには、実施している母集団形成施策が成果を出しているかを常にモニタリングし、状況に応じて改善をしていく必要があります。

母集団形成を担う導線ごとに応募状況や選考通過率などを数値化し、効果測定をしましょう。

求める人材を獲得できていない手法については、その原因を特定し改善を図ります。

母集団形成にお困りの担当者の方へ

母集団形成は採用活動を成功させる重要なポイントのひとつです。

安定した母集団形成は、採用競合に先んじて優秀な人材を確保しやすくなり、結果的に自社の事業成長の機会を最大化することにつながります。

生産年齢人口の減少が止まらないなか、大量の母集団を形成することが困難になりました。

求める人材像を明らかにし、自社で活躍しうる母集団を形成するためにも、当記事を参考にしていただけると幸いです。

求人動画プラットフォームのmoovyは、動画形式で創業ストーリーや経営理念、社員のインタビューなどを掲載できる採用動画メディアです。

動画は1本あたり30秒。要点を絞った情報発信になるため、視聴に対する心理的ハードルを下げることができます。

また、「名物社員紹介」や「社長の意外な一面」など、テキストだと分かりにくい社員の人柄やカルチャーを紹介できるため、求職者の深い企業理解をサポートすることが可能です。

母集団形成の手段のひとつである「ダイレクトリクルーティング」では、SNSなどを活用して情報発信することがあります。

動画は画像やテキストに比べて情報量が多いため、効率的な情報発信手段といえます。

自社に興味を持つ母集団を形成するためにも、ぜひmoovyの動画サービスの活用をご検討ください。